夏の暑さが本格化する頃、スーパーや飲食店でふと目に留まる「うなぎ」の文字。日本の夏を彩る風物詩として、土用の丑の日にうなぎを食べる習慣はすっかり定着しています。しかし、その「うなぎ」がどのくらいの人々にとって、実際に予定として組み込まれるほど大切なイベントになっているのか――そんな視点からデータを読み解いた調査結果が発表されました。

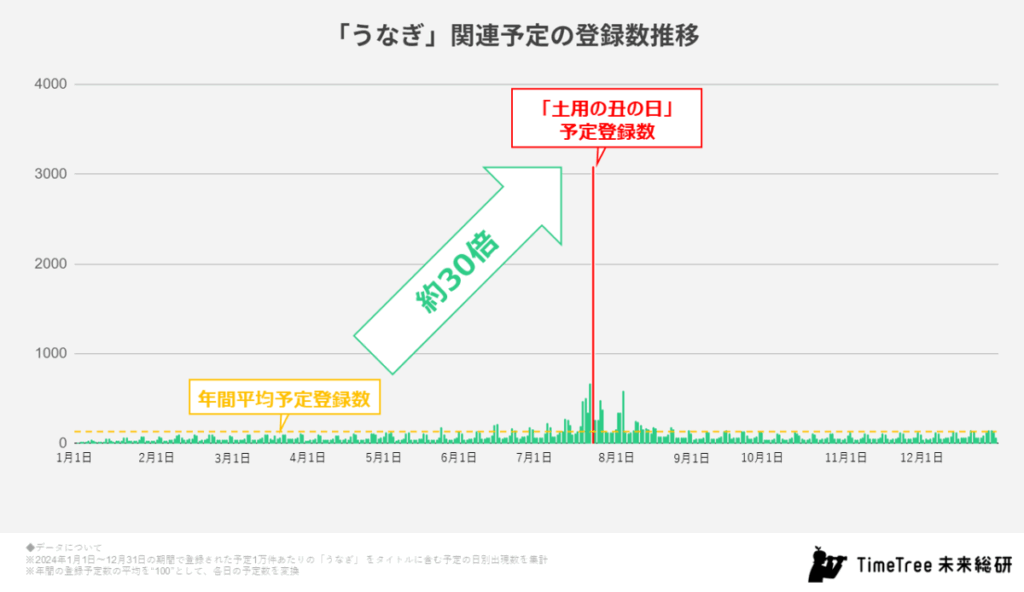

今回、「TimeTree未来総合研究所」は、自社のカレンダー共有アプリ「TimeTree」ユーザーが実際に登録した予定データをもとに、「土用の丑の日」に関連するうなぎの予定動向を調査。その結果、土用の丑の日には年間平均のおよそ30倍もの「うなぎ」関連予定が集中していることがわかりました。さらに、都道府県別のデータをひも解くと、うなぎのイメージがあまり強くない石川県が意外にもトップに躍り出るなど、地域による食文化の違いも浮かび上がっています。

単なる風習を超え、「特別な日に食べるもの」として根付いているうなぎ文化。今回はその背景を、データからひも解いてみたいと思います。

土用の丑の日は「うなぎ」予定が年間平均の約30倍に集中

調査によると、2024年の土用の丑の日(7月24日)には、「うなぎ」を含む予定が年間平均の約30倍にものぼることが明らかになりました。普段はレストラン名やメニュー名で登録されることの多い食事予定の中で、わざわざ「うなぎ」と記載して登録されるケースがこれだけ集中するのは、いかに土用の丑の日が特別視されているかを示していると言えるでしょう。

また、土用の丑の日を含む夏の土用期間(7月24日〜8月6日)全体で見ると、年間「うなぎ」関連予定のおよそ4分の1がこの時期に登録されているとのこと。日本人にとって、夏の暑さを乗り切るための行事として「うなぎ」がしっかり根付いている様子がデータからも読み取れます。

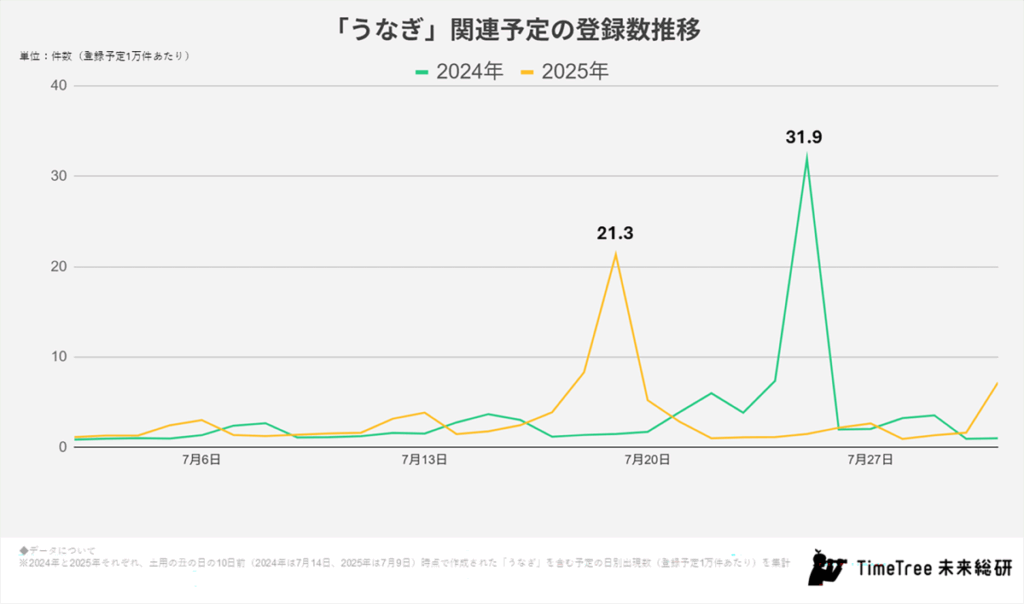

さらに注目すべきは、土用の丑の日に向けた盛り上がりの傾向です。2025年と2024年それぞれ、丑の日の10日前時点での「うなぎ」関連予定数を比較したところ、2025年は2024年の約3分の2に留まる見込みとのこと。背景としては物価高や節約志向の影響も考えられますが、一方で、例年なら混み合ううなぎ専門店も今年は比較的落ち着いた雰囲気で楽しめる可能性がありそうです。行事としての伝統を守りつつ、その時々の社会状況にも影響を受ける「うなぎ文化」。そんな側面が今回の調査から見えてきます。

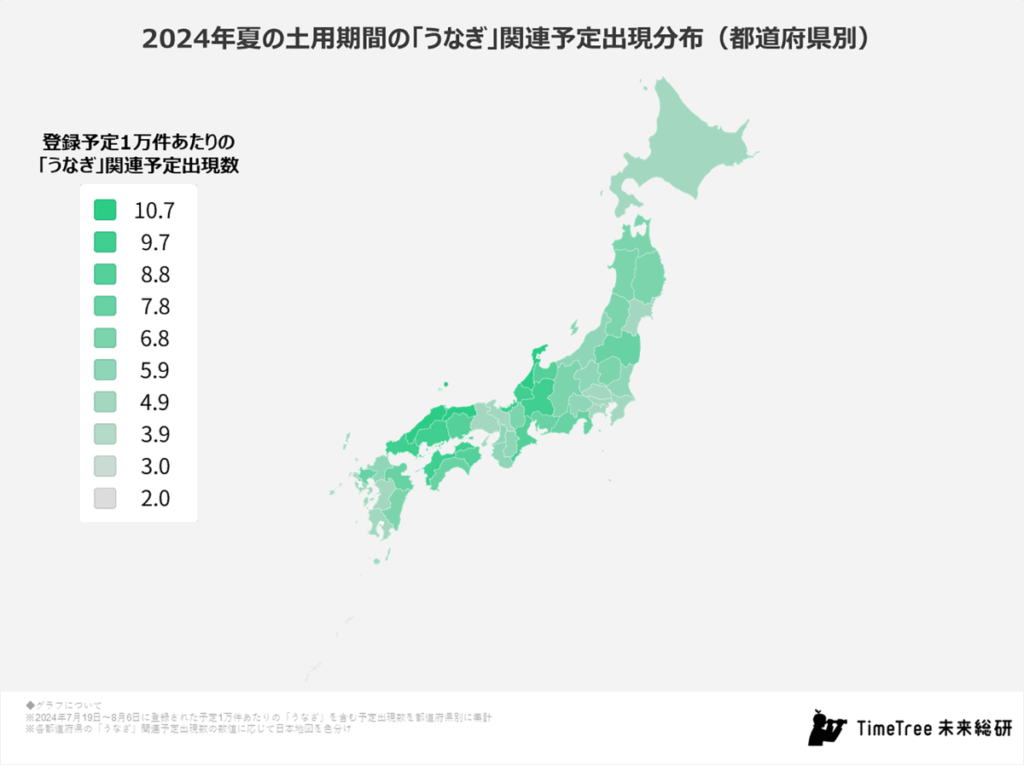

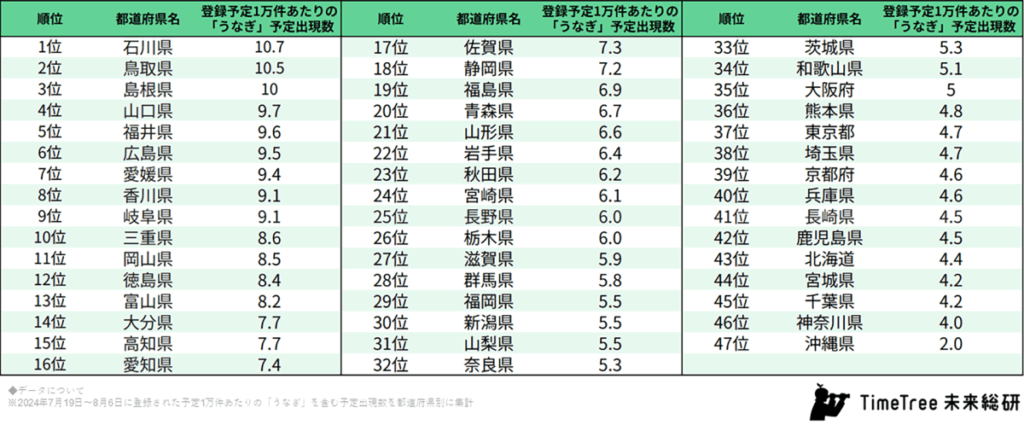

県別「うなぎ」予定ランキング、最多は意外にも石川県

「土用の丑の日」といえば静岡県や愛知県など、うなぎの名産地を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし今回の調査で都道府県別に「うなぎ」関連予定の出現数を比較したところ、最も多かったのは意外にも石川県でした。

2024年夏の土用期間中、石川県では登録予定1万件あたり10.7件の「うなぎ」関連予定が確認され、最下位の沖縄県(2.0件)の5倍以上に上る結果となっています。続く上位県を見ると、中部地方や中国地方、四国地方が多くランクインしており、必ずしも生産量や名産地としてのイメージ通りではない傾向が見られました。

ちなみに、うなぎの年間生産量1位を誇る鹿児島県は42位、同2位の愛知県は16位、3位の宮崎県は24位という結果に。産地であることと、実際に「うなぎを食べる予定」を登録する頻度とは必ずしも一致しないことがわかります。この地域差の背景には、家庭で食べる文化や外食習慣、またうなぎ専門店の多さなど、さまざまな要素が絡んでいると考えられます。石川県がトップとなった理由については明確なデータはありませんが、地域ごとの食文化や消費行動の違いを改めて感じさせる興味深い結果と言えるでしょう。

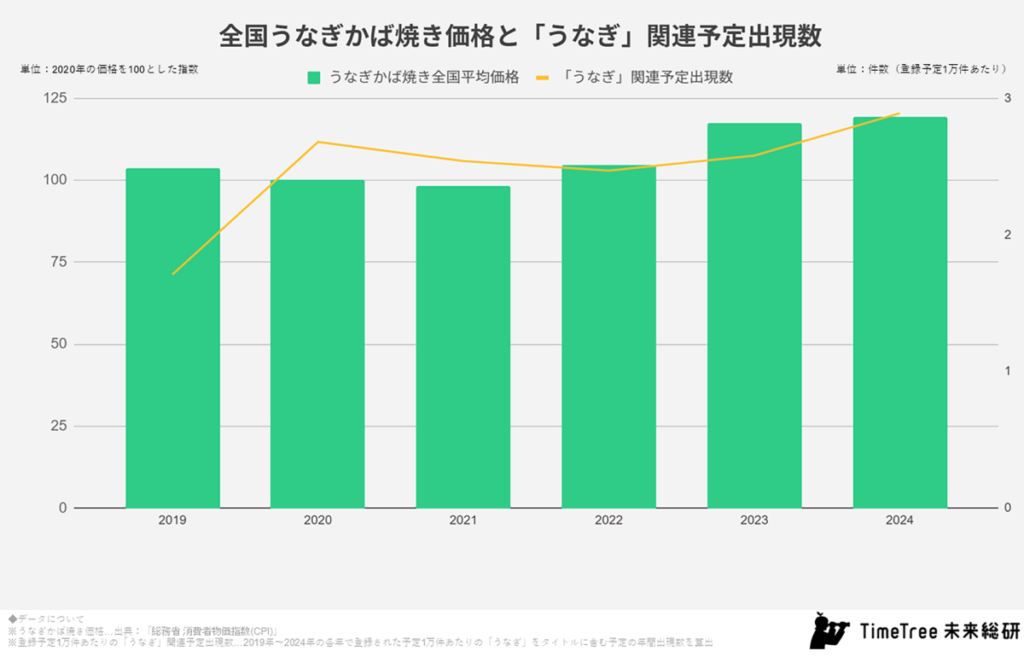

価格高騰でも「うなぎ」人気は右肩上がり——非日常を楽しむ食文化として定着

うなぎは近年、稚魚の漁獲量減少や円安の影響を受けて価格が上昇し続けています。2019年から2024年の5年間で全国平均価格は約14%上昇しており、家計を圧迫する要因のひとつとも言えるでしょう。それでも「うなぎを食べる」という行動そのものは減っていないどころか、むしろ増加傾向にあることが今回の調査で明らかになりました。

TimeTree未来総合研究所が2019年〜2024年のデータを分析したところ、7月1日から8月末までの期間に登録された「うなぎ」関連予定はこの5年間で約70%も増加しているそうです。これは単なる価格変動だけでは説明できない、うなぎへの特別な意識が影響していると考えられます。

普段の食事予定は「レストラン名」や「居酒屋」といった店名で登録されることが多い一方、「うなぎ」と食材名を直接予定として記載するケースは珍しいもの。しかし価格が上がったことで、うなぎが「日常的な食事」ではなく「あえて予定として登録する価値がある非日常の食事」として定着した可能性が高いのです。

節目のイベントとして、あるいは季節の風物詩として。うなぎは単なる食材を超えて、日本人の生活に根づいた“夏のごちそう”として今後も親しまれていくのかもしれません。

【分析データについて】

調査元:

株式会社TimeTree 社内研究所『TimeTree未来総合研究所』

https://timetreeapp.com/intl/ja/future-research-institute

・2019年1月1日~2025年7月10日の期間で登録されたデータを対象として分析 (登録ユーザー数は2019年1月時点で1200万超、2025年5月時点で6500万超)

「土用の丑の日」は、単なる暦上の行事ではなく、日々の生活にちょっとした彩りを加えるきっかけになっているようです。今回の調査からは、価格高騰という逆風がありながらも、多くの人々が「うなぎを食べる」という体験を大切にしている姿が浮かび上がりました。また、地域による違いや年間平均の30倍という数字からもわかるように、「うなぎ」は単なる食材ではなく、特別な日のシンボルとして多くの人の心に根付いています。今年はやや落ち着いた傾向が見られるとはいえ、だからこそ普段よりもゆったりと味わえるチャンスと言えるかもしれません。

暑さが厳しいこの時期、夏バテ防止の意味でも「土用の丑の日」をひとつの節目として意識し、うなぎを囲んで家族や友人と過ごす時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。特別な一日を、今年ならではのかたちで過ごすきっかけになれば幸いです。