男女平等の度合いを示す「ジェンダーギャップ指数」において、日本は2025年もG7最下位という結果となりました。経済分野では、女性の労働参加率や管理職比率がわずかに上昇しているものの、世界146カ国中118位という順位は、依然として日本社会に女性が働きにくい構造が根強く残っていることを示しています。その背景には、「出産や育児は女性の役割」といった固定観念の存在があり、仕事と家庭の両立が困難な制度や職場環境が、女性たちのキャリア継続を妨げている現状があります。さらに、職場復帰を果たしたとしても、評価や昇進といった面での不平等が残されており、女性たちのモチベーションや能力発揮を阻んでいる場面も少なくありません。

こうした状況を変える鍵のひとつとして注目されているのが、「人事評価制度」の見直しです。企業のビジョンと社員一人ひとりのキャリアパスを結びつけ、成長を支援する仕組みとして制度を再構築することで、ライフステージが変化しても働き続けられる環境づくりが可能になります。

本記事では、そうした制度改革に取り組む日本人事経営研究室が提唱する「人事評価制度の3つの視点」に注目しながら、女性が長く、やりがいを持って働ける職場づくりについて考えていきます。

出産・育児=女性の役割という固定観念が生むキャリアの分断

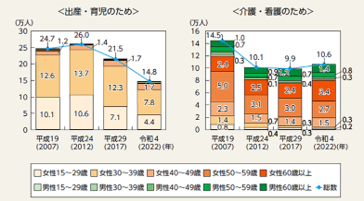

女性がキャリアを継続していくうえで、大きな転機となるのが出産や育児といったライフイベントです。男女共同参画白書によると、「出産・育児のため」に離職した女性は約14.1万人にのぼり、同じ理由で離職した男性が0.7万人であることを考えると、その差は歴然としています。これは、子育て期におけるキャリア中断の偏りを如実に示しているといえるでしょう。

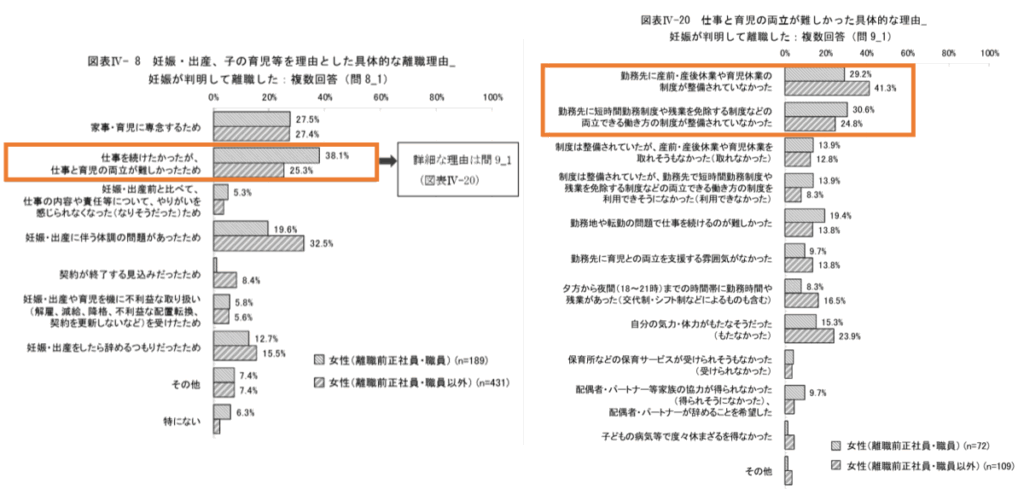

育児支援制度を整備する企業は増えていますが、制度があっても職場の理解や活用環境が整っていなければ、働き続けることは容易ではありません。実際に、妊娠をきっかけに退職した女性の多くが「仕事と育児の両立が難しかった」と答えており、制度の未整備や柔軟性の欠如が背景にあると考えられます。

また近年では、介護を理由に離職する女性も増加傾向にあり、いわゆる「ダブルケア」の負担がキャリア継続を困難にする例も見受けられます。こうした現状を変えるためには、企業が柔軟な働き方を提供し、ライフステージに応じた選択肢を用意することが重要です。固定観念にとらわれず、個人の事情に寄り添った制度設計が求められています。

評価制度の不備がもたらす「見えない天井」

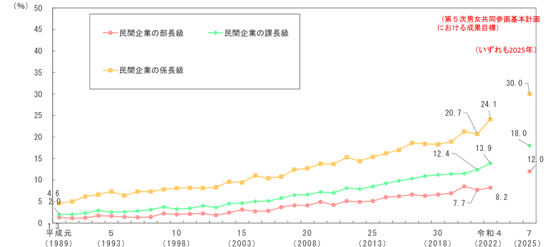

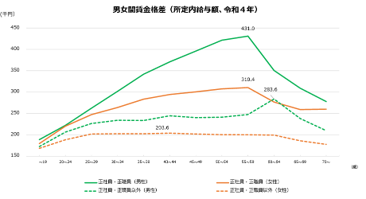

日本では女性の就業率が上昇している一方で、昇進や昇格の場面では依然として大きな壁が残されています。特に企業内での管理職における女性の割合は、役職が上がるほど低くなる傾向があり、多くの女性が「ガラスの天井」を感じながら働いています。

厚生労働省の統計でも、100人以上の企業における女性管理職の割合は依然として低水準です。評価基準が曖昧なままでは、努力や成果が正当に評価されず、キャリア停滞や早期離職につながる恐れがあります。

また、正社員であっても男女間の賃金格差は顕著であり、とくに非正規雇用や短時間勤務者が多い職場においては、その職務内容が適切に評価されにくい傾向にあります。これにより、「同一労働・同一賃金」という原則が制度上は存在していても、現場では形骸化してしまっている例も少なくありません。性別や働き方にかかわらず、誰もが公平に評価される仕組みを整えることが、持続可能な組織づくりの第一歩となります。

女性が育つ職場をつくる「人事評価制度」3つの視点

人事評価制度は多くの企業で導入されていますが、制度の目的が賃金の決定や序列化に偏ってしまうと、社員の成長支援につながりにくくなります。特にライフステージの変化がある女性にとって、制度が自身の働き方と合っていなければ、キャリア形成が難しくなります。

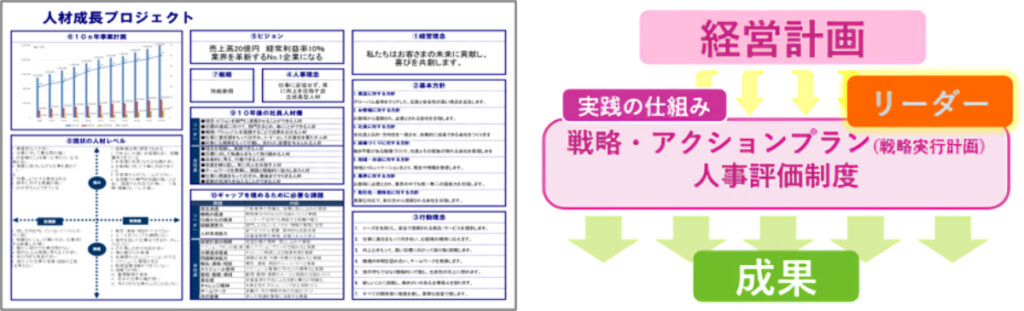

日本人事経営研究室が提案する「ビジョン実現型人事評価制度(R)」では、以下の3つの視点から評価制度を再設計しています。

1.経営計画と連動したキャリアパスの設計

社員の成長を企業のビジョンと結びつけることで、将来を見据えた働き方が可能になります。ライフイベントを考慮しながら、長期的に働ける安心感も得られます。

2.評価は「選別」ではなく「成長支援」のために

成果の序列ではなく、次のステージへの挑戦を支えるために評価制度を活用します。時間的制約がある社員も、自分に合った目標に向かって前進しやすくなります。

3.日常の対話が制度を支える

面談を通じて目標の進捗を確認し、上司からのアドバイスを受けることで、成長の実感や職場への信頼が育まれます。

このように、「評価」という仕組みを通じて成長の道筋を示し、対話によって支援する人事制度こそが、女性をはじめとした多様な人材がいきいきと働ける職場づくりの鍵となっていくのではないでしょうか。

評価は仕組みで変えられる──中小企業の挑戦と可能性

人事評価制度は大企業向けという印象を持たれがちですが、実は属人化しやすい中小企業こそ、明確な仕組みが求められています。社員一人ひとりの働きが、企業全体の成長に直結するためです。

日本人事経営研究室の「ビジョン実現型人事評価制度(R)」は、経営計画と人材育成計画を連動させ、社員の役割や評価基準を1枚の「ビジョン実現シート(R)」にまとめて運用します。これにより、評価の見える化と納得感のある成長支援が可能になります。特に注目すべきは、成果主義だけに頼らない点です。時間に制限のある育児中の社員も、役割の達成度やプロセスを評価することで公平な評価が得られます。その結果、女性社員の昇給や昇格の機会も広がっていきます。導入企業では、粗利益の伸び率が平均240.7%、長期運用では484.1%に達したという実績もあります。制度の力で「人が育つ」環境をつくることが、企業の競争力にもつながっているのです。

制度を見直すことは、未来の働き方を問い直すこと

ジェンダーギャップの改善に向けた取り組みが進む中で、「働き方」や「制度設計」は確実に変化しつつあります。しかし、制度が形だけ整っていても、実際の運用や評価の仕組みが旧来のままであれば、社員の成長を阻む“見えない壁”は取り払えません。

日本人事経営研究室が提唱する「ビジョン実現型人事評価制度(R)」は、経営と人材育成を結びつける仕組みであり、ライフステージの変化を前提にしながらも、公平な評価を可能にする点に強みがあります。このような制度は、女性に限らずすべての働き手にとっての安心材料となり、組織全体の定着率や生産性の向上にもつながっていくはずです。

評価のあり方を変えることは、働く人の人生と向き合うことでもあります。一人ひとりが自分らしく力を発揮できる職場づくりに向けて、今こそ“人事評価”という根幹から見直す視点が求められているのではないでしょうか。