医療、介護、保育サービスを全国で提供する株式会社ニチイ学館が、すべての人がケアに向き合う社会の実現を目指す新プロジェクト『MY CARE ACTION』を始動しました。このプロジェクトは、「就労支援」「職場研修」「教育支援」の3つを柱として、世代を超えてケアへの理解を育むことを目指すものです。

超高齢社会が本格化する中で、介護やケアは一部の人だけの問題ではなく、誰もが「ケアする側・される側」として人生のどこかで向き合う時代になっています。家族の介護を担う「ヤングケアラー」や、仕事と介護の両立に悩む「ビジネスケアラー」など、ケアにまつわる課題は多様化・複雑化しています。

『MY CARE ACTION』は、こうした社会課題に対し、多角的なアプローチで向き合います。その「教育支援」の一環として、2025年10月22日、広告会社の株式会社TBWA HAKUHODOが開発した探究型学習プログラム「かけテク」をベースに、ケアをテーマにしたオリジナル授業「かけテク for CARE」を東京都中野区の新渡戸文化中学校で実施しました。

この授業は、将来を担う子どもたちがケアを“自分ごと”として捉え、社会課題を発見し、豊かな発想力で解決アイデアを考えることを目的としています。

ケアを特別なものではなく、誰もが関わる身近なものに

本プロジェクトについて、ニチイ学館の松本さんは次のように語ります。

「弊社は介護、医療、保育という領域で事業を展開しており、その中でケアに関わる機会は非常に多いです。しかし、これまでなかなか着手できていなかったヤングケアラーの問題など、より若い世代が直面する課題にもしっかりと向き合いたいと考え、このプロジェクトを立ち上げました。『MY CARE ACTION』が目指すのは、すべての人がケアに関心を持つ社会です。今はまだ介護などに直接関わっていない若い方々にも、ケアを身近なものとして感じ、考えるきっかけになればと願っています」

2つの課題を“かけ”合わせ、解決の“テク”ニックを学ぶ

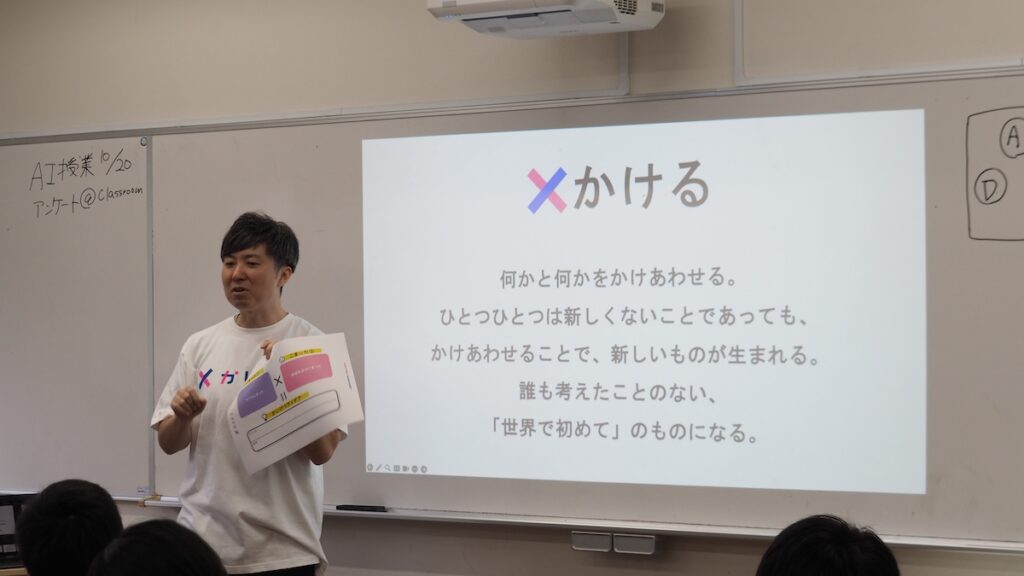

今回、授業プログラムを共同開発したTBWA HAKUHODOの鈴木さんは、「かけテク」のコンセプトをこう説明します。

「『かけテク』は、2つの社会課題を掛け合わせることで、その両方を解決するアイデアを発想し、実装まで目指す探究型学習プログラムです。今回はそれを『ケア』というテーマに特化させ、弊社の企画開発メソッドを学生向けにカスタマイズすることで『かけテク for CARE』という授業プログラムを開発し、初回授業の場として探究型学習に積極的に取り組んでいる新渡戸文化学園にお願いしました。子どもたちが発想したケア・イノベーションのアイデアは、授業内での発表に留まらず、将来的にはニチイ学館の介護施設などで試験的に社会実装していくことも目指しています」

「自覚なき子ども世代と、社会との壁に悩む若者世代」ヤングケアラーが直面する現実

授業に先立ち、生徒たちにヤングケアラーの実情について講義を行った一般社団法人ヤングケアラー協会の高垣内さんは、その問題の複雑さを解説します。

「まず、日本におけるヤングケアラーの定義は、多くの方がイメージする18歳未満の子ども世代だけでなく、法改正により39歳までの若者世代も含まれることを知っていただきたいです。その上で、ヤングケアラーの問題は一言では語れません。ケアの対象者や状況によって、問題は世帯の数だけ存在します。

子ども世代のヤングケアラーは、幼い頃からケアをすることが当たり前になっており、自分がケアを担っているという自覚がなかったり、それを課題として捉えていなかったりするケースが多くあります。そのため、問題が表面化しにくく、早期発見が難しいという課題があります。

一方、若者世代になると、子ども時代にケアの負担によって教育や社会経験の機会が不足した影響が、就職活動の困難さといった形で現れることがあります。職場にケアの状況を理解してもらえず、離職してしまうケースも少なくありません。

今回のニチイ学館さんの取り組みは、子ども世代にはケアについて知ってもらう『認知啓発』の機会となり、若者世代には具体的な『就労支援』に繋がる、非常に意義深いものだと感じています」

「ケア×社会課題」中学生が挑むイノベーション創出の現場

授業は、中学1〜3年生の全生徒約150名を対象に行われました。生徒たちはまず、アイデアとは「身近な困りごとを観察し、解決策を考え抜くこと」であり、「かけテク」とは、既存のものを2つ“掛け合わせる”ことで新しい発想を生み出す手法だと学びます。

授業は3つのステップで進行しました。

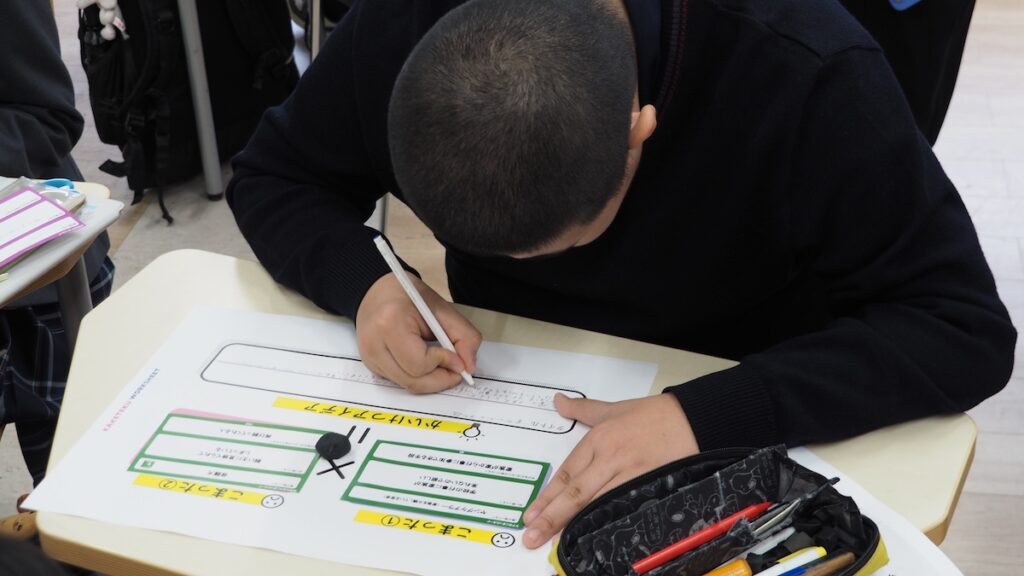

「こまった」を知る(ISSUE HUNTING)

チームに分かれ、「高齢者」「障がい者」「ケアラー」など5つのケア関連の「こまったカード」と、SDGsをテーマにした「地域社会のこまったカード」を使って、社会に存在する多様な課題を洗い出しました。「一人暮らしの高齢者が通院に苦労している」「ヤングケアラーが勉強時間を確保できない」といったリアルな課題に、生徒たちは真剣な表情で向き合います。

アイデアを考える(IDEATION)

次に、「ケアのこまった」と「地域社会のこまった」を1つずつ選び、掛け合わせることで両方を同時に解決する「ケアイノベーション」のアイデアを考えました。例えば、「長時間座れず映画館に行けない障がい者」と「住み手がいない空き家」を掛け合わせ、バリアフリー化した地域型シアター『空き家シアター』を考案するなど、大人では思いつかないような柔軟な発想が次々と生まれていました。

アイデアを伝える(PRESENTATION)

最後に、考えたアイデアを「つたえるシート」にまとめ、発表の準備を行いました。「誰の困りごとを、どんなステップで、どう解決するのか」を整理し、絵や図で表現することで、アイデアを他者に伝える力を養いました。

リアルな社会と繋がり、“本物から学ぶ”ことの価値

このユニークな授業を導入した新渡戸文化中学校の酒井先生は、生徒たちの様子に手応えを感じています。

「本校は『Happiness Creator(しあわせ創造者)』の育成を目標としており、社会の誰かのために自分に何ができるかを考える学びを大切にしています。今回の授業は、ケアという社会課題を軸に、社会貢献の発想を学ぶ絶好の機会となりました。事前の高垣内さんのお話も非常にリアルで、生徒たちの心に響いたようです。今日の授業では、普段とは違う環境にもかかわらず、私たちの予想以上にみんなが真剣で、活発にアイデアを出し合っていました。この授業で生まれたアイデアが、発表だけで終わるのではなく、実際に社会で試すというリアルな経験にまで繋がってほしいと願っています」

今回の「かけテク for CARE」で生まれたアイデアは、後日、保護者や地域住民の前で発表され、優れたアイデアはニチイ学館の協力のもと社会実装が検討される予定です。この取り組みは、子どもたちが社会課題を“自分ごと”として捉え、未来を創造する力を育むだけでなく、ニチイ学館が目指す「すべての人がケアに向き合う社会」の実現に向けた、大きな一歩となることでしょう。