世界対がんデー(ワールドキャンサーデー)を2月4日に迎えるのを前に、がん医療専門家監修によるマンガ教材『未完成マンガ』を用いた中学生向けのがん教育授業が愛知県愛西市の立田中学校で行われ、その様子がマスコミ向けに公開された。ここでは主に後半に行われたアウトプットワークに光をあて、当日の授業の様子を伝えていく。

がん患者が“かけられたい言葉”を埋める『未完成マンガ』

2021年度から保健体育の授業で必修化された中学生のがん教育。いのちの大切さを伝える教育において全国で様々な試みが行われているが、日本人の2人に1人がかかる病気でありながら、この年代にとっては“自分がかかる病気”としては少し距離があり、自らの身近にがん患者がいるか否かによっても響き方が異なるために、教える側にも慎重な対応が求められることは否めない。

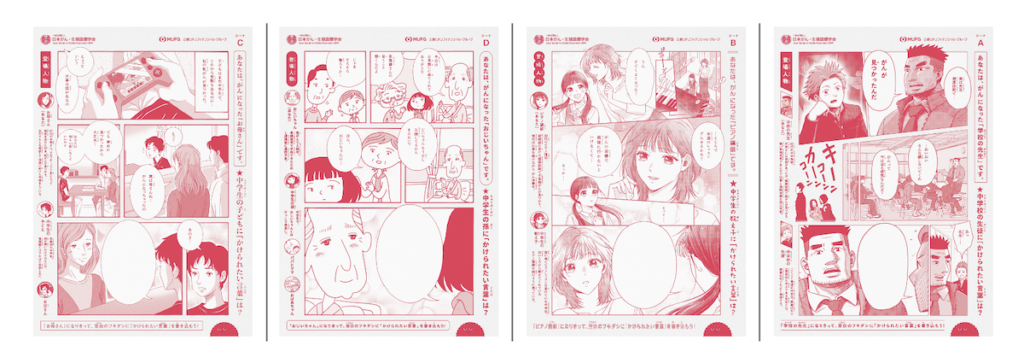

そうした中、藤田医科大学の講師で日本がん治療認定医機構がん治療認定医の清水祐介氏らは、『未完成マンガ』というマンガ形式のワークシートを用いた中学生向けのがん教育プログラムを考案した。この『未完成マンガ』は「自分ががんになったら…」という仮定のもと、登場人物になりきって最後にある空白のフキダシに「自分がかけられたい言葉」のセリフを書き込むというもの。それをグループやクラス内で共有することで、「がんになった時の心の中は人それぞれである」と伝えることを主眼にしている。

授業は前半をがんの基礎知識や予防について学ぶインプットワーク、後半を『未完成マンガ』を用いたアウトプットワークとした計60分間のプログラムで構成され、この中学校で社会科を担当している平野諒太先生と主任養護教員である阿部佳子先生の2名が教壇に立った。

生徒一人一人で異なる“かけられたい言葉”

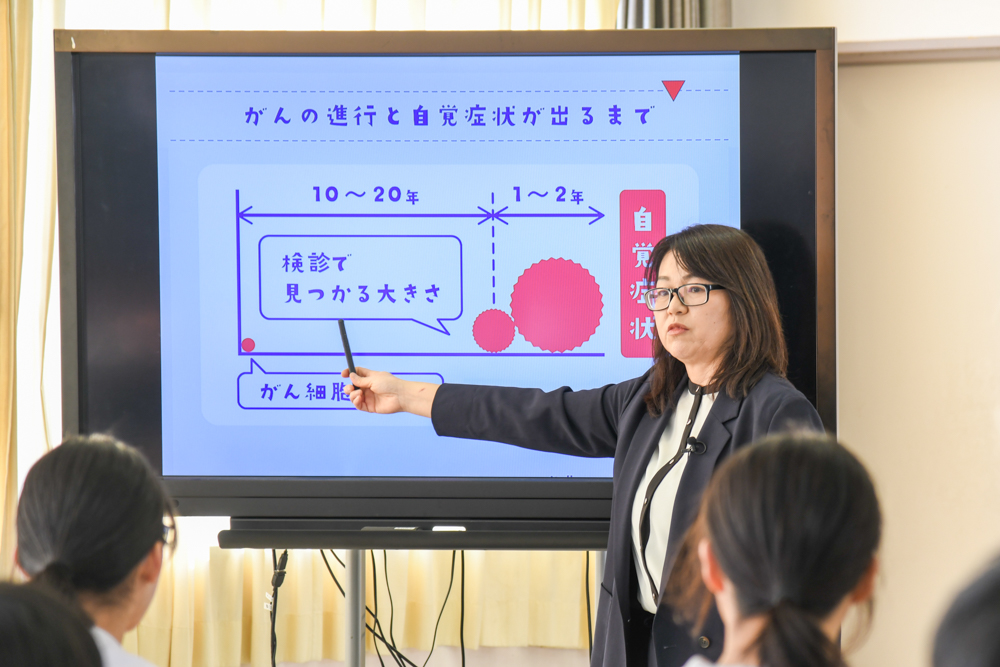

前半で、がんの原因、予防方法と治療方法、早期発見の重要性、そして若年であっても20代から30代の女性に多い子宮頸がんなどについてスライドを交えて学んだ後、授業は後半のアウトプットワークへ。

『未完成マンガ』には、がんになった人物(=自分がなりきる人物)の性別、職業、年代が異なる4つのワークシートが用意されており、その中から自分が最も感情移入しやすいものを選び、ストーリーの最後にくるセリフを書き入れる。絵柄にも少年マンガor少年マンガ風の親近感があり、ちょっとだけ漫画家になったかのような気分で楽しく学べる。前半の授業で、がんは誰しもがかかる病気であると学んだこともあり、机に向かう生徒はみな真剣な眼差しだ。

その後、隣の生徒と答えをシェアした後、4パターンのうちパターンA(なりきる人物=肺がんになった50代男性教師)とパターンD(なりきる人物=胃がんになった70代祖父)を選んだ生徒がクラス全体で自分が書いたセリフを発表。隣席の生徒を相手役にデモンストレーションを披露した。

一人一人異なる言葉が発表されるたびに「おーっ!」と共感の声や拍手が。そして平野先生がチョークを持つ黒板には「がんに負けないで!」「絶対に死なないでください」という強い言葉や「困ったことがあったら何でも言ってください」「ゆっくり無理しなくていいから」という優しい言葉など、少しずつ距離感が異なりつつもどれも思いやりある言葉が並んだ。

なかにはセリフを書いた理由を述べる生徒もいて、例えば、先生と生徒の会話がテーマのパターンAに「大丈夫?」とシンプルなセリフを記入した生徒が「先生と生徒は授業以外でもよく話す仲のいい関係なので、あえて過剰に心配しすぎないのが大事だと思いました」と話すと、周囲から「そこまで考えてなかった」という声が飛び、がんになった人の思いも、また、がんになった人を元気づけられる言葉も多様であるとそれぞれの生徒の中に実感が生まれたようだった。

終盤では「4つのパターンに共通しているのは、登場人物の相手がみな、その人の“大切な人”であるということです。今日の授業を通じてやっぱりがんにはなりたくないと思っただろうし、早期発見の重要さを知ったと思う。もうひとつ考えて欲しいのは大切な人を守るためにできることなんだけど、それって何だろう?」と平野先生が生徒に問いかけ。考える時間を与えた上で「たったひとつの声かけで人を明るくしたり幸せにさせることができる。今日は病気になった人の立場になって、みんなでそれを知ることができたと思います」に説いて授業を終えた。

『未完成マンガ』の授業を終えて

時おりディスカッションを交えて生徒間の意見交換を促し、すべてが真剣ムードではなく笑いも起こった1時間の授業。早期発見の重要さを説く一方、家族など身近な人ががんになった場合に“がん患者とどう生きるか”という側面を伝えることも重要となるのが中学生のがん教育だ。その中でマンガ式のワークシートという取り組みやすい方法で、がんについて“自分ごと”として捉えてもらう授業は、非常に関心の高いものであった。

授業後、阿部先生から「保健体育の教材には“真っ黒になった肺”のようにリアルな写真を見せるものが多く、これまでは私もそういうものを見てもらって嫌悪感から健康を意識してもらう方がいいと思っていたのですが、今回の教材を使ってみてこういう切り口もあるのだと気付かされました。絵などの素材的にもきれいで、子どもたちも身近に感じてくれて取り組みやすい教材なので、これからも使い続けていきたいです」という感想も聞かれ、現場に立つ教員の方たちにも発見があったようだ。

一方で、我々とともに授業の様子を見学した監修者の清水氏は「がんという病気について知ることを通じて“今”を大事にすることを考えるきっかけにしてほしい。治る方もいれば、残念ながら治らずに亡くなるという方もいらっしゃる中で、大切な人と過ごす今の時間をちょっとでも愛おしく感じてもらえたら」と本教材に乗せた思いを話してくれた。

おいしいものがたくさん食べられるのも健康な体があってこそ。大切な人とずっと長く生きていくために、また、病気になった大切な人を支えるために、中学生向けの授業と分かっていつつも、大人の自分にとっても学びの多い機会になった。