「えっ、また保育園から呼び出し?」——そんな声が聞こえてきそうな日常。子どもの発熱、家庭内感染、そして仕事の調整。令和の親たちは、過去に例を見ないほどの感染症リスクと向き合いながら、日々の子育てを続けています。背景には、マイコプラズマ肺炎やインフルエンザ、感染性胃腸炎など、次々に“過去最多”の感染拡大が報告される現状があります。特にコロナ禍以降、衛生意識の高まりと引き換えに、子どもたちがさまざまな病原体に触れる機会が減り、免疫力の発達に影響が出ているという指摘もあります。

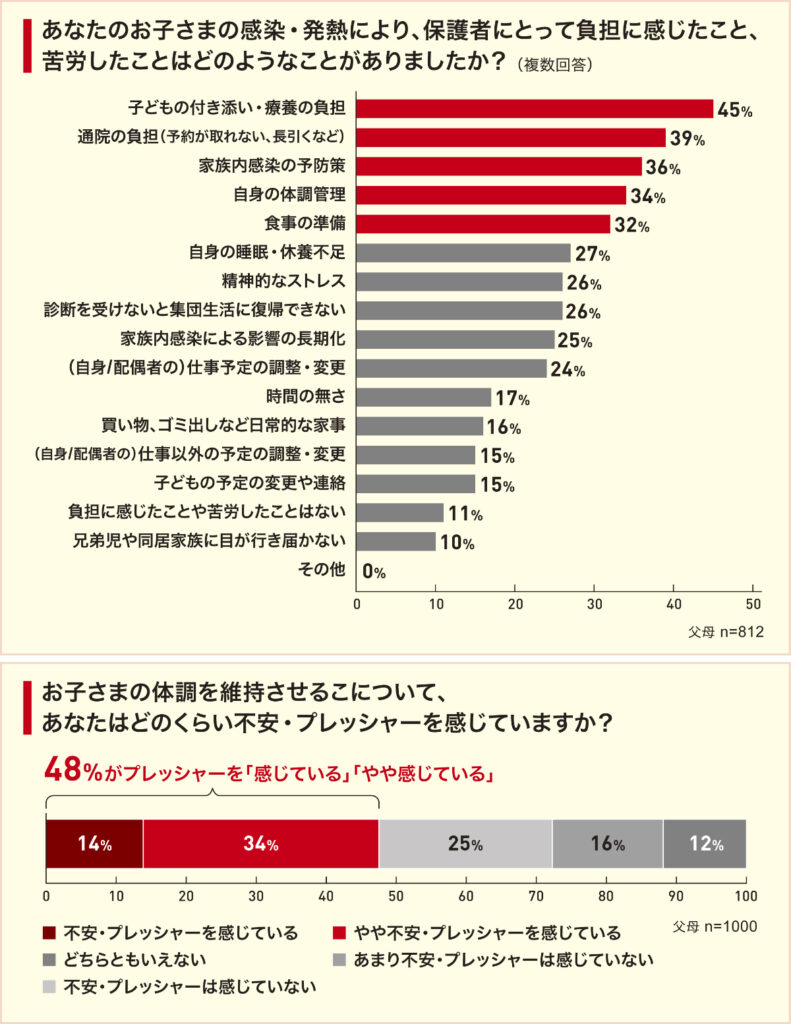

こうした中で株式会社明治が実施した調査によると、全国の親の8割以上が「この1年で子どもが感染症による発熱を経験した」と回答し、7割以上が「家族にも感染した」と述べています。子どもの体調管理が、親自身の健康や働き方、家庭のリズムにまで大きな影響を及ぼしているのです。見えないウイルスとの戦いが、親たちにかつてないプレッシャーをもたらしている今、“予防”だけでなく、“免疫を育てる”という視点が注目され始めています。

感染拡大がもたらす家庭への影響

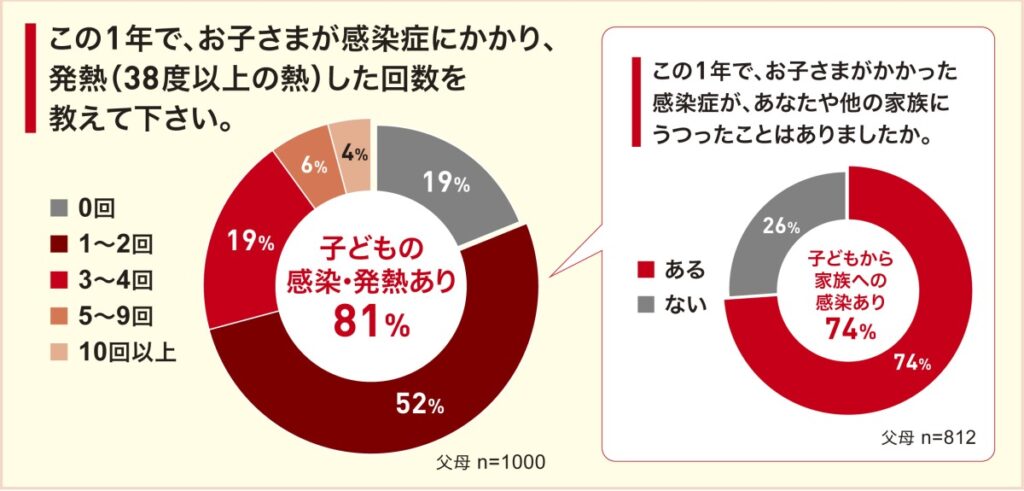

子どもが感染症にかかると、家族全体の生活が一変します。今回の調査では、全国の父母のうち81%が「この1年で子どもが感染症で発熱(38度以上)した」と回答。そのうち74%が「家族にも感染が広がった」と述べており、家庭内での連鎖的な感染が深刻な課題となっていることが浮き彫りになりました。

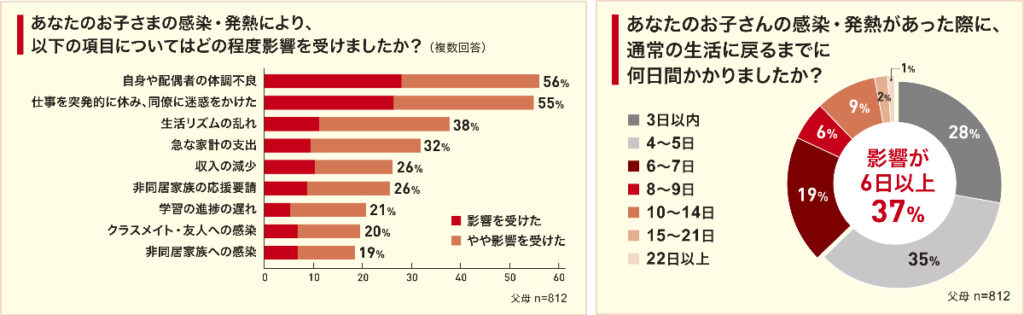

感染によって親が受けた影響として最も多かったのは、「自身や配偶者の体調不良」(56%)や「突発的な欠勤で同僚に迷惑をかけた」(55%)という声。さらに、3人に1人が「通常の生活に戻るまで6日以上かかった」と答えており、看病による肉体的・精神的な疲弊とともに、仕事や社会生活への影響も見逃せません。

また、負担の具体例としては「親も体調を崩して食事の用意ができず、ネットスーパーを使った結果、食費がかさんだ」「外出できず、感染対策と看病を同時にこなすのが限界だった」といった切実な声が聞かれました。共働きが当たり前となった現代、子どもの体調不良は、単なる“風邪”にとどまらず、家族の生活そのものを揺るがす一大事と言えそうです。

「免疫力を育てたい」親の想いと知識のギャップ

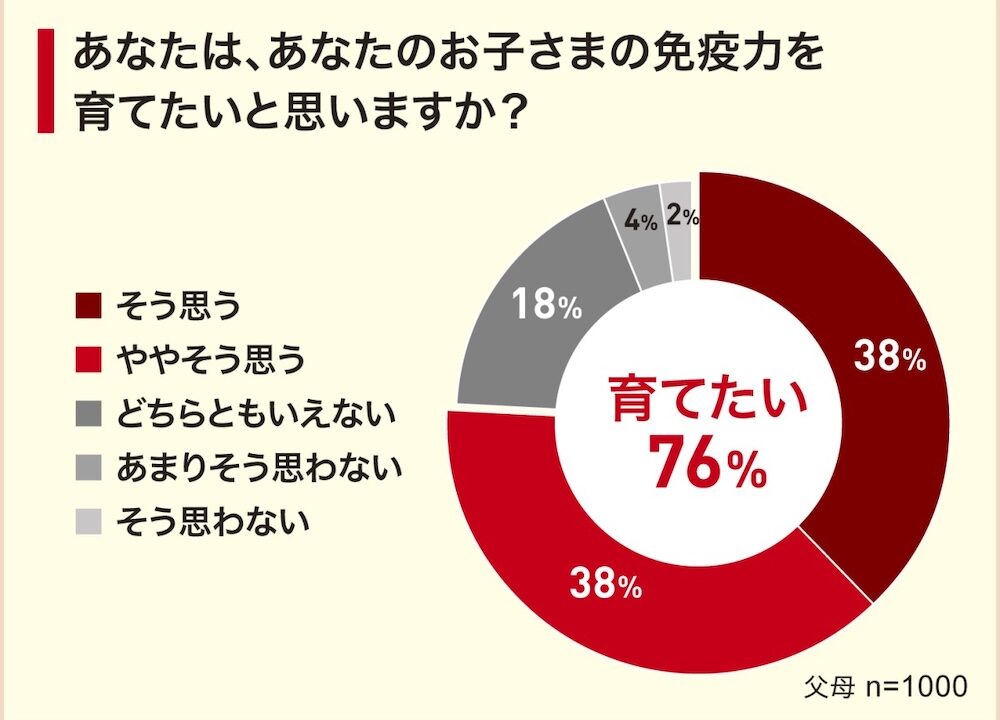

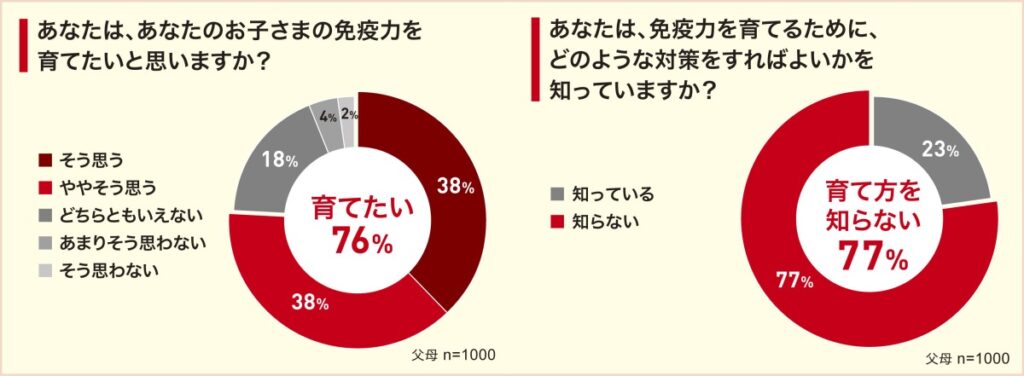

子どもが病気になるたびに、「もっと強い体に育ってほしい」と願うのは、どの親にとっても共通の想いでしょう。今回の調査でも、実に76%の親が「子どもの免疫力を育てたい」と回答しています。しかし、その一方で「育て方がわからない」と答えた人も77%にのぼり、想いと知識の間に大きなギャップがあることが明らかになりました。

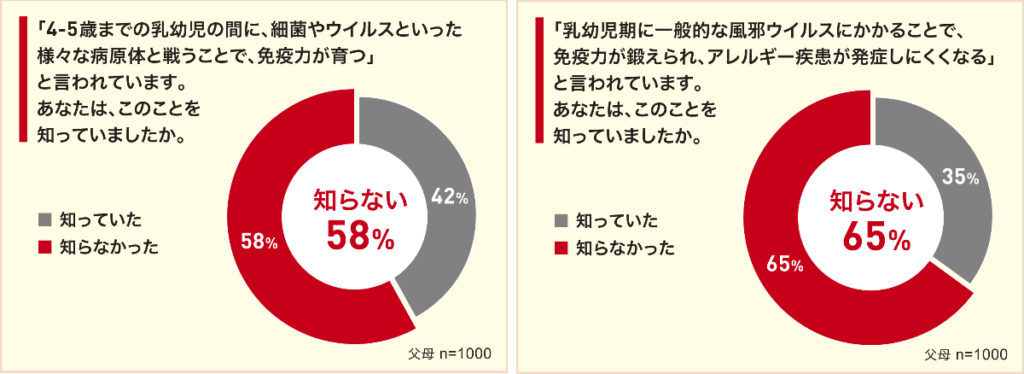

具体的には、「乳幼児期にさまざまな病原体と戦うことで免疫力が育つことを知らない」と答えた親が58%、「風邪にかかることでアレルギー疾患にかかりにくくなることを知らない」とした人が65%と、基礎的な免疫の仕組み自体が広く知られていない実態が見えてきます。

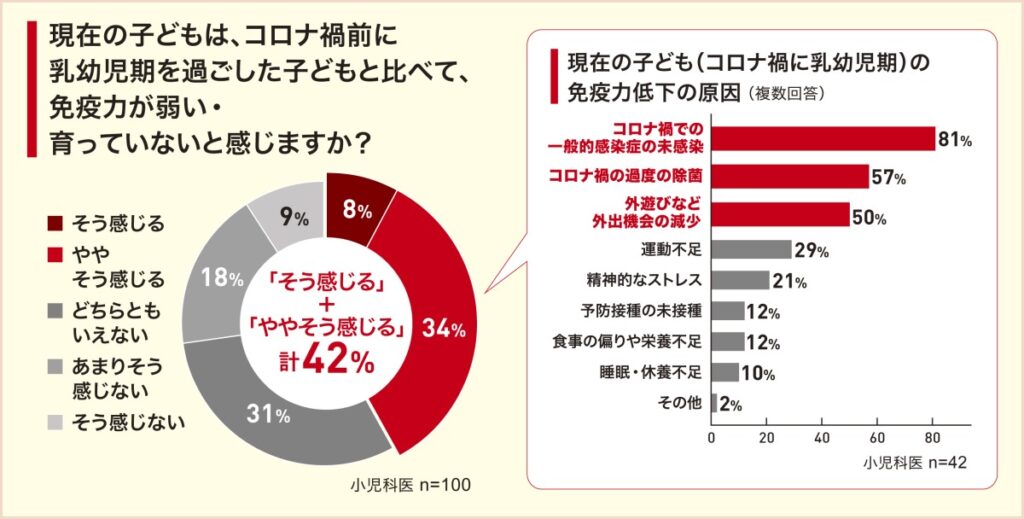

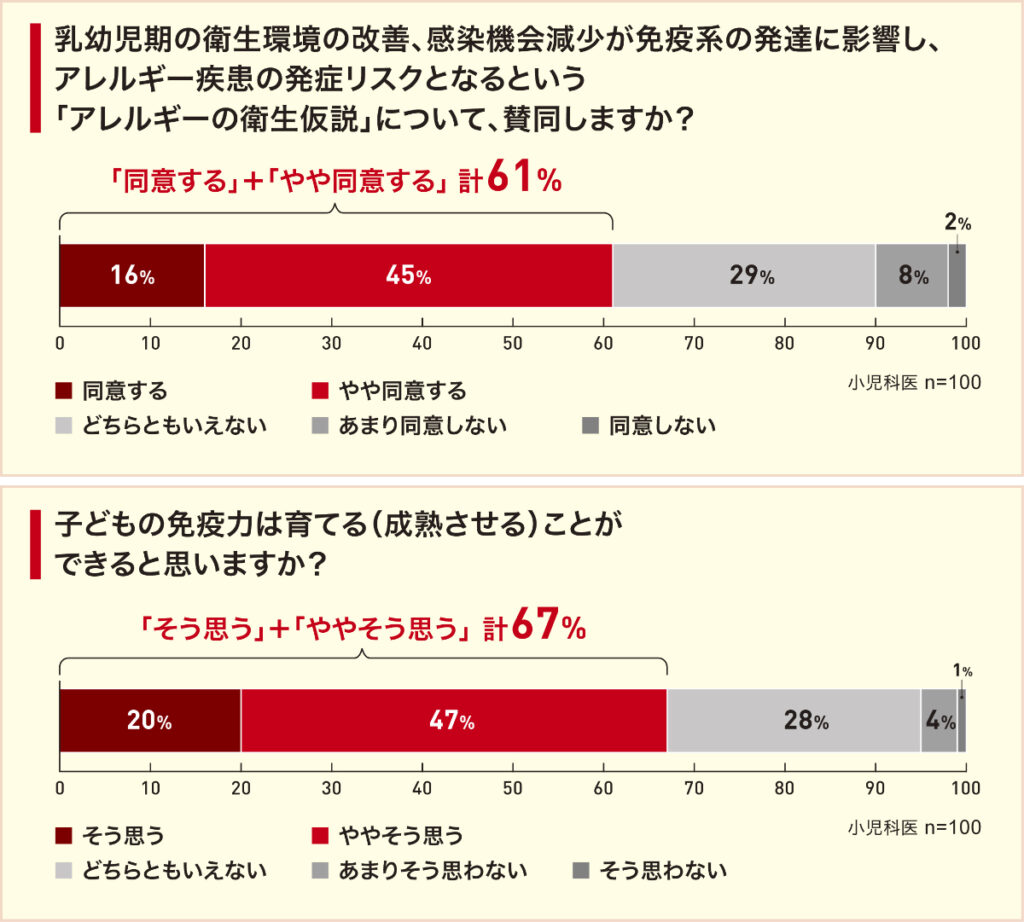

また、小児科医への調査でも、コロナ禍に乳幼児期を過ごした子どもの免疫力が「育っていない」と感じる医師が42%に達しました。その背景には、「一般的な感染症を経験しなかった」(81%)、「過度な除菌の習慣」(57%)、「外遊びの機会が減ったこと」(50%)が挙げられており、感染対策の影響が子どもの免疫の成長に及んでいる可能性が示唆されています。

「免疫力は育てることができる」と考える医師は67%にのぼり、乳幼児期の適切な刺激と経験の重要性を指摘しています。今、親に求められているのは、ウイルスを“避ける”のではなく、免疫を“育てる”という新しい視点なのかもしれません。

食事から考える“免疫力の育て方”

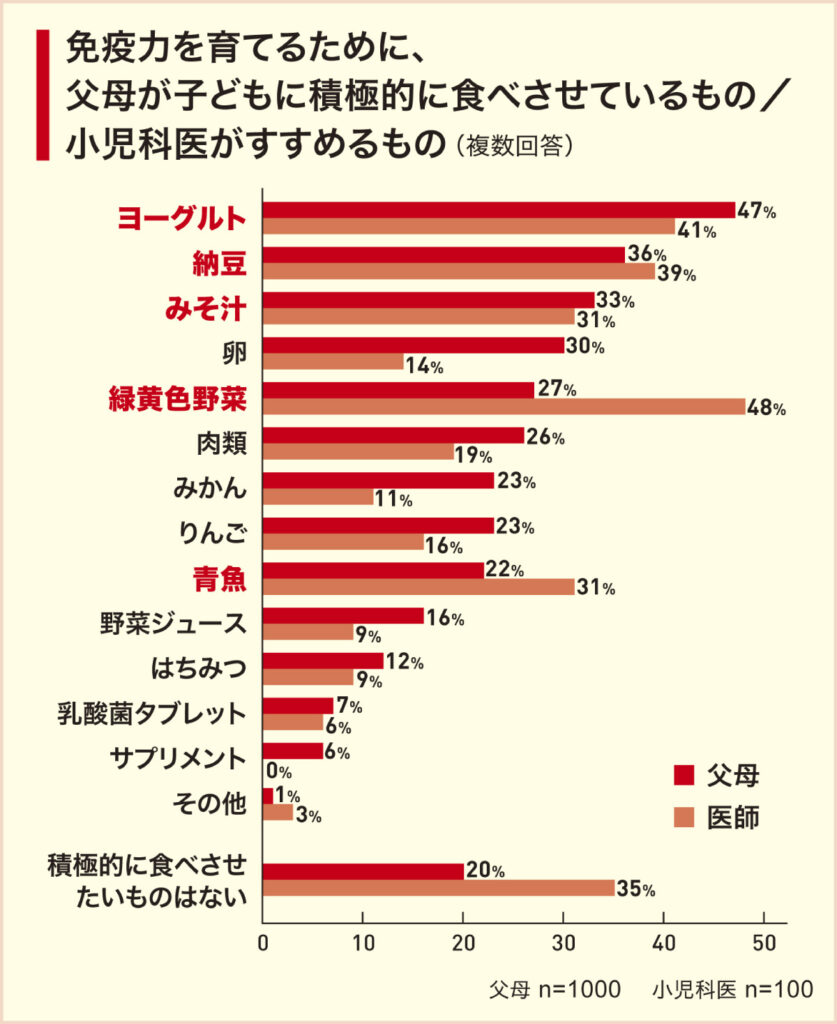

子どもの免疫力を育てたいと願う親にとって、最も身近で実践しやすい手段のひとつが「食事」です。調査では、免疫力を高めるために親が積極的に子どもに食べさせている食品として、1位がヨーグルト(47%)、2位が納豆(36%)、3位がみそ汁(33%)と、いずれも日本の食卓に馴染みのある発酵食品が上位に並びました。興味深いのは、これらが小児科医からの評価も高いという点です。つまり、親の直感的な選択が、医学的にも理にかなっているというわけです。

一方で、小児科医の回答からは、さらに「緑黄色野菜」(48%)や「青魚」(31%)といった食材にも注目が集まっています。これらは、腸内環境の改善や免疫機能の向上に寄与する栄養素を多く含み、発酵食品との組み合わせで相乗効果が期待される食材です。

この組み合わせは、いわゆる「シンバイオティクス」と呼ばれるアプローチにつながります。シンバイオティクスとは、プロバイオティクス(ヨーグルトや納豆などの善玉菌を含む食品)とプレバイオティクス(善玉菌のエサとなる食物繊維など)を同時に摂ることで、腸内環境をより良く整える方法です。腸は“免疫の要”とも言われ、全身の免疫細胞の約7割が腸に存在しているとされるため、腸内環境を整えることは免疫力向上への近道ともいえるのです。

金子一成・関西医科大学副学長は、「親御さんが発酵食品に注目しているのは非常に良い傾向」としたうえで、「さらに野菜や青魚なども組み合わせて、腸を元気にする“食事のチームワーク”を意識してみてほしい」と語っています。

また、こうした食材は特別なスーパーに行かなくても、日々の食卓に取り入れやすいものばかりです。冷蔵庫にある納豆に刻んだ小松菜を加えたり、夕食にみそ汁と焼き魚を組み合わせたりと、無理のない範囲で“ちょっとしたひと工夫”ができるのも魅力です。

食事は、単に栄養を与えるだけでなく、子どもと食卓を囲む時間を通じて、心と体の健やかな成長を支える大切な営みでもあります。毎日の食事に少しの工夫と理解を加えることが、子どもたちの未来を守る“おいしい免疫づくり”へとつながっていくのではないでしょうか。

気をつけている“つもり”が落とし穴に?

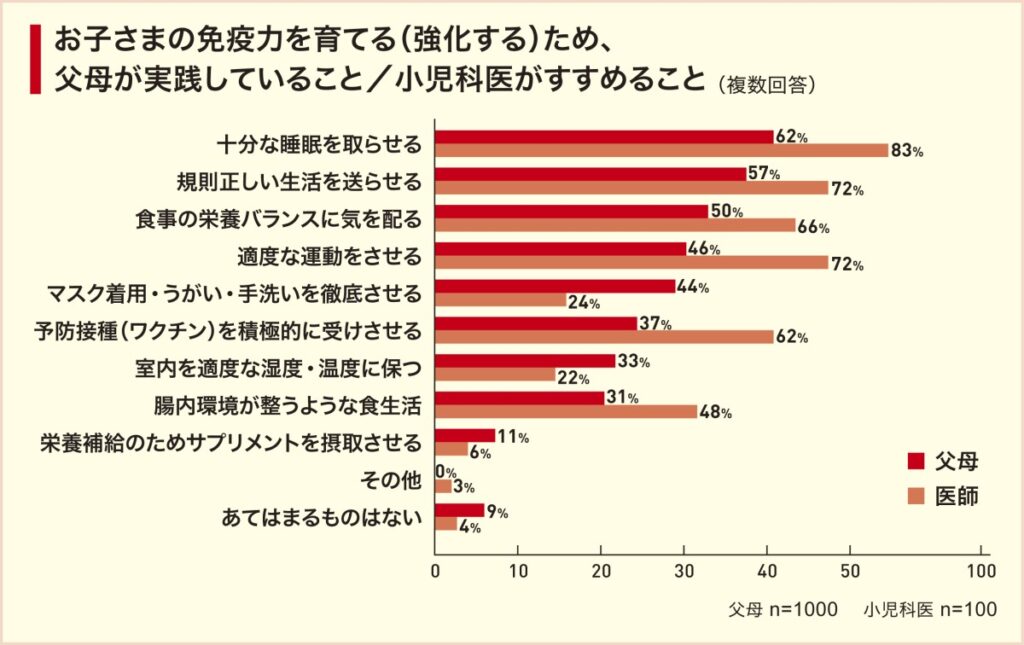

親たちは、子どもの免疫力を育てるために、日々の生活にさまざまな工夫を取り入れています。今回の調査でも、「十分な睡眠を取らせる」(62%)、「規則正しい生活を送らせる」(57%)、「食事の栄養バランスに気を配る」(50%)といった基本的な生活習慣を重視する声が多く見られました。いずれも免疫力の土台を作るうえで欠かせない取り組みであり、こうした意識の高さには頼もしさすら感じます。

しかし一方で、小児科医の回答と照らし合わせると、いくつかの重要なポイントで“認識のズレ”が見えてきました。特に差が大きかったのは、「適度な運動」と「予防接種」に関する項目です。「適度な運動をさせる」ことについては、医師の推奨と比べて親の実践率が26ポイント低く、「予防接種を積極的に受けさせる」ことに関しても25ポイントの差が出ています。

これについて、関西医科大学の金子一成先生は、「親御さんは皆さん、睡眠や食事など基本的なことに注意を払っておられるのは素晴らしいことです。ただ、免疫の働きには“外の世界と触れ合う”経験が不可欠。親子での外遊びや適度な運動は、免疫細胞にとっての“トレーニング”になります。また、ワクチン接種は重症化を防ぐために最も確実な手段。定期接種はきちんと受けていただきたい」と語ります。

過度な衛生管理によって病原体との接触機会が減り、免疫の育つチャンスが奪われてしまっているという指摘もある今、親として「清潔に保つこと」ばかりに意識を向けるのではなく、「適度に外で遊ばせること」や「ワクチンによる予防」という視点を持つことが、これからの時代の“賢い育児”につながるのかもしれません。

新たな視点「イクメン(育免)」という考え方

これまでの育児では、「病気にさせないこと」が重要視されてきました。ウイルスや細菌からできるだけ遠ざけ、清潔を保ち、手洗い・うがいを徹底する。こうした感染予防の姿勢は、コロナ禍を経た現代ではもはや習慣となっています。しかし、今回の調査や小児科医の見解から見えてきたのは、「免疫は育てるもの」という新しい視点です。

株式会社明治では、この考え方を「イクメン(育免)」と名付け、親が子どもの免疫力の発達を意識して日々の暮らしに取り入れることの大切さを提案しています。単に病気を避けるのではなく、免疫細胞がしっかりと働けるような環境を整え、「強くなるチャンス」を与えることが育児の一環として位置づけられるべき、という考えです。

この発想の背景には、免疫力が段階的に発達するという身体のメカニズムがあります。金子一成先生によれば、免疫は5歳頃までに多くの病原体と出会うことで「役割分担」が進み、12歳頃までには免疫器官が成熟するため、この時期の経験が将来の健康に直結するといいます。つまり、乳幼児期に“適度に病気と向き合うこと”が、むしろ重要な免疫のトレーニングになるのです。

育免の考え方は、過保護や過度な除菌といった現代的な育児スタイルに対する一つのカウンターとも言えるかもしれません。もちろん、無理に病気にさせる必要はありませんが、子どもが自然に外遊びをしたり、さまざまな食材を口にしたりする中で、体の中で少しずつ「守る力」が育っていく——そんな視点を持つことで、親としてのアプローチにも変化が生まれるはずです。

“育免”というキーワードは、親の在り方を問うだけでなく、社会全体で子どもの健康を支えるための新しい提案でもあります。企業や専門家が連携し、情報を発信しながらサポート体制を整えていく中で、親が「守る」だけでなく「育てる」力を持てるようになることが期待されています。

食事から始める“無理をしない免疫づくり”

感染症が広がる中で、子どもの体調に気を配り、家庭を守る親の負担は計り知れません。だからこそ、日々の暮らしの中で無理なくできる「免疫力を育てる工夫」が求められているのだと思います。ヨーグルトや納豆、みそ汁など、普段の食卓にすでにあるものを少し意識して取り入れるだけでも、それは立派な“育免”の一歩です。

また、外遊びや睡眠、ワクチン接種といった基本的な健康習慣も、免疫を「鍛える」ためには欠かせない要素です。すべてを完璧にこなすことは難しくても、「今日は少し早く寝よう」「週末は公園に行こう」といった小さな選択の積み重ねが、やがて子どもたちの大きな力になります。

便利な情報サービスやオンライン診療、病児保育など、親の負担を軽減してくれる仕組みも少しずつ整ってきました。不安やプレッシャーをひとりで抱え込まず、周囲の支援を上手に使いながら、無理のない形で子どもの免疫力と向き合っていくこと。それが、これからの時代に求められる新しい子育てのスタイルなのかもしれません。